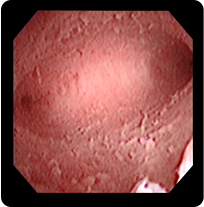

子宮鏡検査やERAに問題がない方でも、子宮内膜が薄いと妊娠しにくくなります。ホルモン補充-融解胚移植では、エストロゲンを使用し、子宮内膜を育てて行きます。当クリニックでは子宮内膜8mmを基準にしています、中には8mmまで内膜が発育しない方もおられます。このような場合には、子宮に必要な栄養や酸素を子宮に届ける目的で、子宮血流を改善する薬を用います。

トレンタール(ペントキシフィリン)

抹消動脈硬化症、脳の循環改善薬として使用されていました。毛細血管を拡張させる作用があり、子宮での血流改善につながると考えられます。

バイアグラ(シルデナフィル)/シアリス(タダラフィル)

勃起不全の治療薬です。これらの薬も血管拡張作用があり、子宮血流を改善する効果が期待できます。シアリスのほうが長時間作用します。

G-CSF

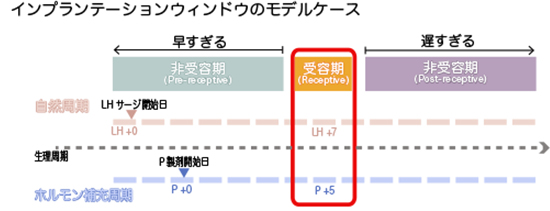

2011年、薄い子宮内膜に対して、G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)を投与することで、子宮内膜の厚さが増し、妊娠率も改善されるとの報告がありました。正常な分泌期の子宮内膜には多数の炎症系細胞が存在することから、

子宮内膜の厚さに関与するだけでなく、炎症性局所因子を介して子宮内膜の機能を向上させていると考えられます。

当クリニックでは子宮内膜の発育が不十分な方に、分泌期に入る前の時期に子宮内投与を行っています。

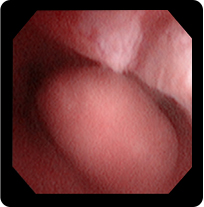

2段階移植/SEET法

2段階移植では胚盤胞移植の2日前に初期胚を、SEET法では胚を培養した培養液を、子宮に戻す方法です。初めに戻した胚もしくは培養液が、子宮内の環境を向上させると考えられていますが、具体的に何が起こっているかはわかりません。何らかの液性因子が、GCSFと同様に、炎症性局所因子を誘導して働いているのかもしれません。

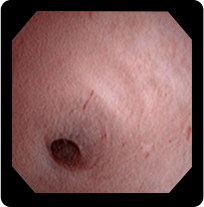

スクラッチング(EM-SET)

胚移植前に細い器具を子宮内に挿入する方法です。軽い炎症を起こし、子宮内の炎症反応を引き起こして効果があるのではないかと考えられています。