胚培養士とは、高度生殖補助医療において、卵子・精子・胚(受精卵)を扱う専門家(技術者)です。

主に臨床検査技師や農学・畜産系の大学を卒業した者がトレーニングを積みながら胚培養士として職務に当たります。当クリニックでも、主にはみなさんの卵子・精子・胚に関わる仕事をしています。その他には移植前・採卵後でのみなさんへ説明、診察の立ち合いなどがあります。

また、日進月歩する生殖医療技術の最新の情報を入手し、より良い医療を提供するべく知識を蓄積するのも、胚培養士の重要な仕事です。

胚培養士とは、高度生殖補助医療において、卵子・精子・胚(受精卵)を扱う専門家(技術者)です。

主に臨床検査技師や農学・畜産系の大学を卒業した者がトレーニングを積みながら胚培養士として職務に当たります。当クリニックでも、主にはみなさんの卵子・精子・胚に関わる仕事をしています。その他には移植前・採卵後でのみなさんへ説明、診察の立ち合いなどがあります。

また、日進月歩する生殖医療技術の最新の情報を入手し、より良い医療を提供するべく知識を蓄積するのも、胚培養士の重要な仕事です。

当クリニックでは胚培養士の教育に関して、当クリニック独自のカリキュラムを設けています。それぞれの技術・職務に対して、非常に厳しい基準の審査に合格した者でなければ、治療に携わる事はできません。全ての技術を習得するまでに概ね3~5年を要します。

一般社団法人日本卵子学会により認定される『生殖補助医療胚培養士』などの資格があります。当クリニックでは現在10名が資格を有しており、今後も順次取得予定です。

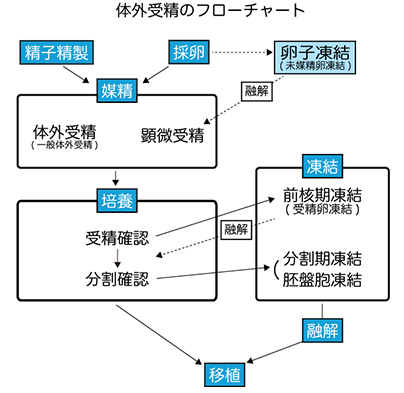

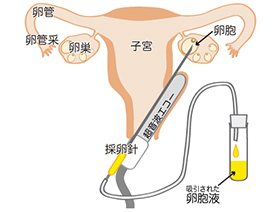

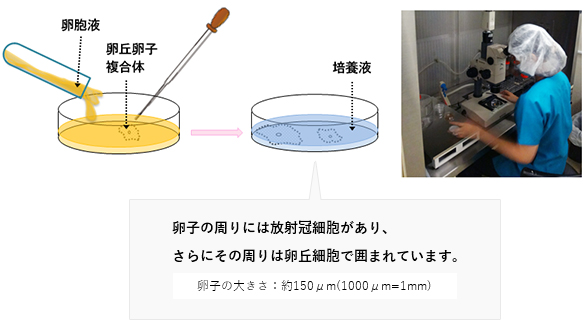

オペ室で医師が吸引した卵胞液を、すぐさま隣接する培養室に運びます。顕微鏡を使って、卵胞液から卵子を探します。回収した卵子を洗浄し、媒精(精子と卵子を受精させること)の時まで培養液の中で培養します。

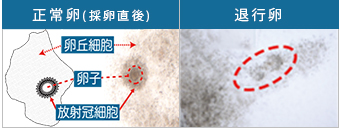

採卵直後の卵子の大きさは約150µm (1000µm=1mm)です。

また、採卵の段階で明らかに異常な卵子(退行卵)は除外しますが、卵子の周囲を卵丘細胞が覆っているため採卵の時には異常と解らない場合もあります。

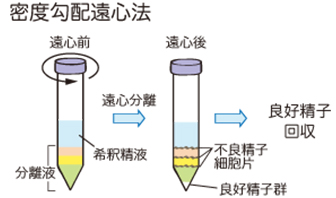

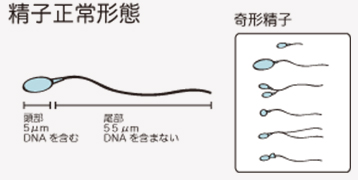

比重の異なる分離液で層を作り、その上に希釈精液を乗せて遠心分離します。比重の軽い精子(異常な精子)や細胞片などの不純物の多くが分離液の上層に引っかかり、下層に良好な精子が沈殿します。

下に溜まった良好精子を回収し、媒精に用います。

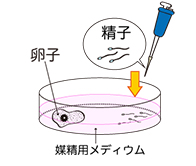

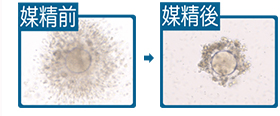

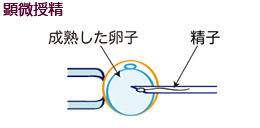

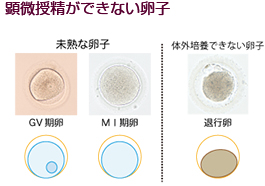

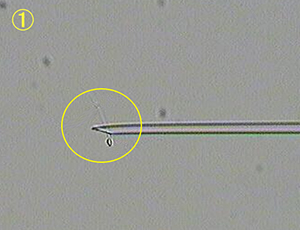

精子と卵子を引き合わせ、受精させることを「媒精」と言います。一般体外受精と顕微授精の2種類に大きく分類することができます。

培養ディッシュに媒精に適したメディウムを満たし、その中に精子と卵子を入れて受精を試みます。この方法には、形態が良好(良い形)で良い動きの精子が多数必要となります。

精子の頭部には細胞の結合を溶かす酵素が含まれています。元気な精子は卵丘細胞にアタックして細胞の結合を剥がし、自力で卵子に到達・侵入します。

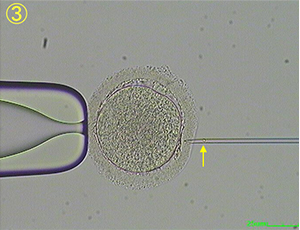

卵子内にごく細い針を用いて精子を注入します。

顕微受精(ICSI)、正式名称は卵細胞質内精子注入法(intracytoplasmic sperm injection)といいます。

成熟した卵子と同数の良好精子がいれば行なえるため、精子の数が少ない症例に非常に有効です。また、ICSIは確実に卵子内に精子を注入するため、受精障害がある場合にも効果が期待できます。成熟した卵子には1個の極体が観察できます。

未熟な卵子や退行した卵子に顕微授精を行っても受精は起こりません。未熟な卵子の場合は、卵子が成熟すれば顕微授精を行います。

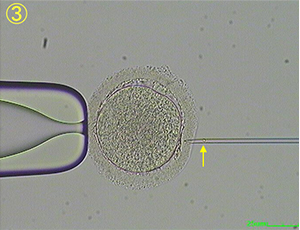

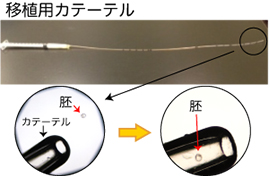

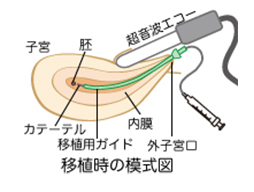

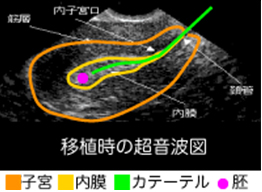

培養士は極細のカテーテルで移植する胚を吸い上げて、オペ室に運びます。医師がエコーで内膜を確認しながら移植する場所を決め、胚を子宮内に戻します。

オペ室モニターにて、胚の状態や、カテーテルで吸引するところから子宮内に移植するまでの様子をご覧いただけます。

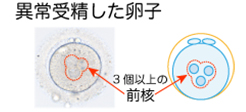

媒精を行なった翌日、受精確認を行います。正常受精では2個の前核(卵由来の核と精子由来の核が1個ずつ)が観察できます。この前核が3個以上ある卵子は異常受精と判断し、培養を中止します。

正常受精が確認できた場合、最適な状態に調整された環境で継続して胚を培養します。

当クリニックではタイムラプスシステムを導入しており、胚への影響を最小限に抑えながら継時的に観察を行うことが可能です。凍結・移植の双方にメリット・デメリットがあり、また培養する期間も同じです。

一人一人、ベストな方法は異なっています。当クリニックでは、みなさんのご希望、既往歴を併せて相談していただき、凍結/移植の時期を決めています。もし、ご不明な点・ご要望があれば、気軽にご相談ください。

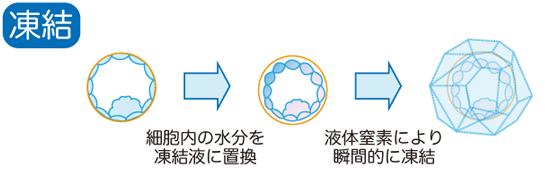

ヒトの卵子・胚は85%が水分です。そのまま凍結すると細胞内の水分が凍って氷晶となり、物理的なダメージを受けてしまいます。そこで、あらかじめ水分を耐凍剤と置換し、そのあと液体窒素(-196℃)を用いて瞬間的に凍結を行うことで、凍結による損傷を抑制することができます。

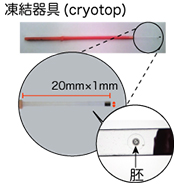

顕微鏡で観察しながらcryotopという細長い棒状の凍結器具に卵子・胚を乗せて凍結します。凍結後は液体窒素中で半永久的に保存することが可能です。

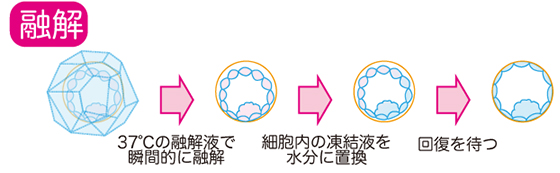

凍結した卵子•胚を、37℃に温めた融解液に浸けて瞬間的に融解します。

瞬間的な融解によって氷晶形成を防ぎ、ダメージを最小限にとどめています。融解後、細胞内に残っている凍結液を水分に置換します。

一般的に、この工程で培養・移植できなくなる卵子・胚の割合は5%程度ですが、当クリニックでは3%以下の高い回復率を維持しています。

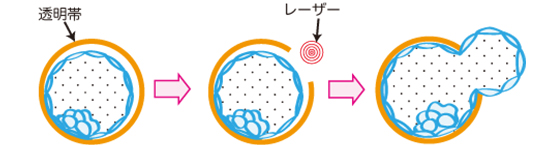

透明帯に切れ込みを入れ、胚の孵化を補助する方法です。胚のfragmentationが多い場合、透明帯が厚い場合の他に、加齢・凍結による透明帯硬化の可能性が考えられる場合などに行います。

当クリニックではレーザー光照射による孵化補助処理(Laser Assisted hatching: LAH)を行なっています。

胚操作、培養液の準備等を無菌状態で行えるように整えられています。

インキュベーターは卵子や胚を培養する装置です。温度や気相を管理して、生体内と同様の環境を維持します。

また、定期的に清掃し、清潔な状態を保っています。

タイムラプスシステムは、インキュベーター(培養庫)と胚を撮影・観察する機能が一体化した装置です。

インキュベーターに胚を入れたまま観察を行なうことで、胚への影響を最小限にとどめながら胚発育を経時的に観察することができます。

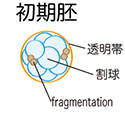

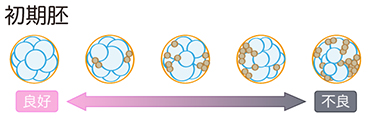

胚の状態を初期胚、胚盤胞に大別し、それぞれの基準に沿って形態(見た目)を評価します。しかし、見た目だけの評価は確実ではなく、あくまでひとつの指標となります。

見た目の評価にかかわらず全ての胚は妊娠する可能性を持っています。

当クリニックではVeeck分類と胚の発育状況を総合的に判断し、5段階で評価しています。

割球が分裂する際にできる細胞のくず。

多すぎると発育の妨げになることがあり、無もしくは少量であるほど良いとされています。

3日目5細胞期胚(写真1)。

そのうちの緑斜線部がfragmentation(写真2)。

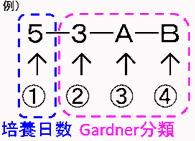

当クリニックではGardner(ガードナー)分類に培養日数を合わせて、4つの数字で評価します。

胚盤胞腔が胚容積の50%未満

胚盤胞腔が胚容積の50%以上

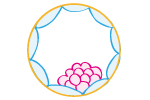

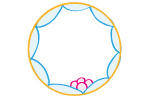

胚盤胞腔が完全に胚を満たした状態

胚盤胞腔容積がさらに拡張し、透明帯が薄くなっていく状態

胚が透明帯を押し破り、一部が脱出した状態

胚が完全に透明帯から脱出した状態

細胞同士が密に接し、細胞数が多い

細胞同士の接着が粗で、細胞数が少ない

細胞数が非常に少ない

細胞数が多く、互いに接着した上皮を形成している

細胞数が少なく、結合が粗な上皮を形成している

数少ない大きな細胞が上皮を形成している

当クリニックでは天災などのトラブルは常に起こる可能性があると考え、備えをしています。

培養士が卵子・精子・胚を扱う際に最も注意すべき点は取り違えを防ぐことです。私たちは以下の取り組みを行なっています。